Есть такое выражение, от которого у меня иногда сводит скулы – «проклятие знания». Звучит, конечно, драматично, но поверьте, в моей работе и в обычной жизни это явление встречается чаще, чем хотелось бы. Это не метафора из фэнтези, а вполне себе реальная когнитивная ловушка, в которую мы все регулярно попадаем. Особенно сейчас, в 2025 году, когда мир вокруг меняется с такой скоростью, что вчерашние аксиомы становятся сегодняшними архаизмами.

О чем это вообще?

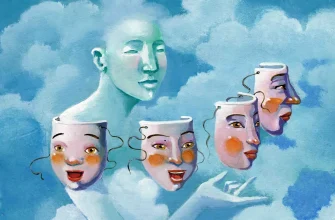

«Проклятие знания» – это когда ты, обладая определенной информацией, опытом или экспертизой, не можешь эффективно донести ее до человека, у которого этого знания нет. Ты просто не в состоянии представить, как это – не знать того, что для тебя очевидно. Это как если бы вы с детства умели летать, а потом пытались объяснить кому-то, как это делается, не понимая, что у них нет крыльев. Вы будете говорить: «Ну просто взлети!», а вас не поймут.

В моей практике, когда ты годами варишься в психологии, педагогике, наблюдаешь за сотнями человеческих историй, некоторые вещи становятся настолько прозрачными, что кажется, их видят все. Ан нет. И вот тут начинается самое интересное: ты пытаешься помочь человеку, а он смотрит на тебя как на инопланетянина, потому что твои «простые истины» для него – дремучий лес.

Личный опыт: от бабушки до блокчейна

Я набила на этом «проклятии» столько шишек, что могла бы ими целую коллекцию собрать. Вот несколько примеров, которые приходят в голову:

-

«Моя бабушка и Яндекс.Диск»: Моя бабушка – человек старой закалки, но очень любознательная. Когда я пыталась объяснить ей, что такое «облачное хранилище» и зачем ей «Яндекс.Диск», она искренне считала, что это что-то про погоду или про те облака, что на небе. Мои попытки объяснить про «серверы» и «удаленный доступ» приводили к еще большему замешательству. Пришлось пойти по пути аналогии: «Бабуль, это как твоя тетрадка с рецептами, только она не дома лежит, а у меня. И я могу ее тебе показать, когда ты попросишь, даже если я далеко». Помогло, но не сразу.

-

«IT-шники и человеческий язык»: Я часто работаю с командами, где есть и разработчики, и маркетологи, и менеджеры. Когда айтишник, который полгода кодил сложную систему, пытается объяснить ее преимущества заказчику, он начинает сыпать терминами: «микросервисная архитектура», «асинхронные запросы», «CI/CD пайплайн». Для него это азбука, а для заказчика – стена из китайской грамоты. А ведь всего-то нужно было сказать: «Эта система будет работать быстрее, не будет зависать, и вы сможете обновлять ее, не останавливая работу всего офиса».

-

«Родители и детская психология»: Это моя профессиональная боль. Когда я объясняю родителям, что истерика ребенка – это не «манипуляция», а часто способ выразить сильные эмоции, с которыми он пока не умеет справляться, я вижу в их глазах недоверие. Для меня это – фундамент, а для них – ересь, потому что «меня так воспитывали, и ничего». Приходится буквально раскладывать по полочкам: «Представьте, что вы очень устали, а вам нужно срочно решить сложную задачу, и при этом у вас болит голова. Вы тоже можете вспылить, верно? У ребенка примерно так же, только он еще не умеет об этом сказать словами».

В моем опыте, эта модель коммуникации (где отправитель и получатель имеют разный контекст) имеет особенность, которую не все замечают: чем больше вы пытаетесь «запихнуть» информацию, тем сильнее сопротивление. Это не отсутствие интеллекта у слушателя, это отсутствие у него необходимой «библиотеки» для расшифровки вашего сообщения.

Нюансы, лайфхаки и предостережения: как снять с себя проклятие?

Лайфхаки: как снять с себя проклятие?

-

Метод «трехлетнего ребенка»: Представьте, что вы объясняете это трехлетнему ребенку. Какие слова вы выберете? Какие аналогии? Это не значит, что нужно упрощать до примитивизма, но это заставляет вас отбросить весь профессиональный жаргон и говорить о сути. Например, проклятие знания: это когда ты знаешь, как ездить на велосипеде, но забыл, каково это – учиться и падать.

-

Петля обратной связи: «А как ты это понял?»: Никогда не предполагайте, что вас поняли. Всегда просите пересказать своими словами или задавайте уточняющие вопросы. «Слушай, а можешь мне в двух словах рассказать, как ты это видишь?» или «Что для тебя сейчас самое главное из того, что я сказала?» Это не только помогает проверить понимание, но и дает человеку почувствовать себя участником диалога, а не пассивным слушателем.

-

Начните с «боли» или выгоды: Люди слушают не то, что вы знаете, а то, что им полезно. Если вы объясняете новую систему учета, не начинайте с ее архитектуры, а скажите: «Эта система сократит время на ежемесячные отчеты на 30% и избавит от ручного ввода данных». В моем опыте, когда я объясняю, как работать с новой функцией в «Госуслугах», я начинаю с того, как она сэкономит время на стояние в очередях в МФЦ.

-

Визуализация и метафоры: В российских реалиях это работает отлично. Мы любим образные выражения. Объясняете сложный процесс? «Представьте, что это как сборка мебели из IKEA: у каждой детали свое место, и без одной не соберешь целое». Рассказываете про структуру? Нарисуйте схему, даже самую примитивную. Модель X, например, «модель айсберга» для объяснения скрытых мотивов, всегда работает лучше голой теории. Ее особенность Y в том, что она наглядно показывает, что на поверхности лишь малая часть происходящего.

-

Разбивка на мелкие шаги: Как слона едят? По кусочкам. Не пытайтесь вывалить всю информацию сразу. Разделите ее на логические блоки, дайте время усвоить каждый. После каждого блока делайте паузу и используйте петлю обратной связи.

Предостережения:

-

Не скатывайтесь в менторство: Никто не любит, когда ему читают лекции свысока. Ваша задача – не показать, какой вы умный, а помочь другому человеку понять. Поддерживайте партнерский тон.

-

Осторожно с жаргоном: Если вы не уверены, что аудитория понимает термин, либо объясните его, либо замените простым словом. Иногда, даже если люди кивают, это не значит, что они поняли, а скорее, что они стесняются переспросить.

-

Не обесценивайте чужой опыт: Даже если человек не знает того, что знаете вы, у него есть свой уникальный опыт и знания. Признайте это. «Я понимаю, что вы привыкли делать это по-другому, и это тоже работало. Но у нового подхода есть свои преимущества…»

-

Будьте готовы к сопротивлению: Люди не любят менять свои ментальные модели. Ваша задача – не сломать их, а предложить альтернативу, показать, как она может быть полезнее.

Как показывают исследования в области когнитивной психологии, наш мозг склонен к «эгоцентрической предвзятости», то есть мы часто предполагаем, что другие видят мир так же, как мы. «Проклятие знания» – это яркий пример такой предвзятости. Для меня это постоянный вызов, который заставляет искать новые подходы и быть более внимательной к собеседнику. И, честно говоря, это делает общение куда интереснее.

***

Отказ от ответственности: Все описанные в статье ситуации и лайфхаки основаны на личном опыте автора и являются субъективными наблюдениями. Коммуникация – это сложный и многогранный процесс, и то, что работает в одной ситуации, может быть неэффективным в другой. Данная информация не является профессиональной консультацией и предназначена исключительно для ознакомительных целей.